Vol. 15 / enero-junio 2026

RESEÑA. Autor: Esteban Bérchez Castaño

Alberto Manguel, El envés del tapiz. Notas sobre el arte de traducir, Madrid, Alianza, 2025, 114 pp. (ISBN: 979-13-7009-059-3)

.

Nada más comenzar el libro se lee: “Al morisco anónimo que acabó en un mes y medio en la casa de Cervantes la traducción de Don Quijote de Cide Hamete Benengeli, y solo recibió por su ardua labor dos arrobas de pasas y dos fanegas de trigo”. Pocas veces una dedicatoria es tan elocuente y tan reivindicativa. Manguel, recurriendo a una referencia cervantina (Don Quijote I 9), deja claro desde la primera página quiénes son los protagonistas de su ensayo: los traductores —“callados, modestos, diligentes” (p. 56)—, personas que suelen mantenerse a la sombra de los autores que traducen y cuya labor es apenas mencionada o recordada, pero sin duda necesaria. Esta necesidad viene no solo por el valor intrínseco de hacer accesible la cultura en general y la literatura en particular a cuanta más gente mejor, sino porque siempre habrá textos que traducir y las traducciones ya existentes deben revisarse, rejuvenecerse, actualizarse: “Los escritores —afirma Manguel (p. 81)— escriben (o intentan escribir) para todos los tiempos; los traductores, más modestamente, traducen para su generación”, pues toda traducción es “por su propia naturaleza, secuencial: una versión se sobrepone a otra como en un palimpsesto y nunca pretende ser la última” (p. 31).

Nada más comenzar el libro se lee: “Al morisco anónimo que acabó en un mes y medio en la casa de Cervantes la traducción de Don Quijote de Cide Hamete Benengeli, y solo recibió por su ardua labor dos arrobas de pasas y dos fanegas de trigo”. Pocas veces una dedicatoria es tan elocuente y tan reivindicativa. Manguel, recurriendo a una referencia cervantina (Don Quijote I 9), deja claro desde la primera página quiénes son los protagonistas de su ensayo: los traductores —“callados, modestos, diligentes” (p. 56)—, personas que suelen mantenerse a la sombra de los autores que traducen y cuya labor es apenas mencionada o recordada, pero sin duda necesaria. Esta necesidad viene no solo por el valor intrínseco de hacer accesible la cultura en general y la literatura en particular a cuanta más gente mejor, sino porque siempre habrá textos que traducir y las traducciones ya existentes deben revisarse, rejuvenecerse, actualizarse: “Los escritores —afirma Manguel (p. 81)— escriben (o intentan escribir) para todos los tiempos; los traductores, más modestamente, traducen para su generación”, pues toda traducción es “por su propia naturaleza, secuencial: una versión se sobrepone a otra como en un palimpsesto y nunca pretende ser la última” (p. 31).

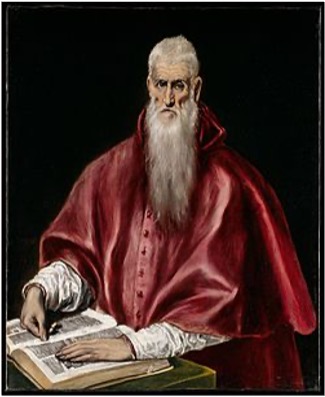

El libro que reseñamos consta de cuarenta y cuatro ensayos breves sobre variados aspectos de la traducción y titulados cada uno de ellos con una palabra que adquiere significado solo a través de la lectura de sus páginas: perfecto, santo, calma, naturaleza, historias, logrado, estrella, cadena, retrato… En el decurso de la lectura los términos “traducir, traducción y traductor” se repiten continuamente, pero adquieren diferentes acepciones (no excluyentes unas de otras) dependiendo del punto de vista que se adopte. Sírvannos de ejemplo las siguientes citas: “traducir puede ser (debe ser) la forma más perspicaz de leer, pues, más que una elaboración de un texto original, el traductor debe contar con el lector para quien se ha traducido” (p. 13) y de ahí que su oficio consista “en poner la literatura al día”. La traducción es “en última instancia, una traición, una mentira” (p. 14); “la sombra del texto original” (p. 111); “un renacimiento” (p. 66); “una respuesta a las preguntas que formula el original” (p. 34); “el arte de volver a imaginar, en otra lengua y a través de otros ojos” (p. 87) y, siguiendo a Borges, es “otro borrado del original escrito en una lengua distinta” (p. 105). “Los traductores son donantes de esperma”, aludiendo al sentido etimológico de la palabra griega σπέρμα spérma “semilla” (p. 28) y aspiran “a la sincronización del tono y el estilo perfectos” (p. 61); y, parafraseando la máxima de san Jerónimo (a quien su traducción de la Biblia al latín le ha llevado a ser considerado patrón de los traductores) non verbum e verbo sed sensum exprimere de sensu, concluye Manguel en la última página: “solo las traducciones mediocres revelan todo o casi todo del texto original, todas las secuencias de palabras, todas las comas, todos los vocablos, todas las erratas, todas las vergüenzas. Las buenas no” (p. 114).

La traducción, afirma Don Quijote cuando llega a la imprenta de Barcelona, es como mirar “los tapices flamencos por el revés” y, a partir de esta referencia literaria que conecta directamente con la dedicatoria antes mencionada, Manguel cobija sus páginas bajo el título El envés del tapiz, no exento, como enseguida veremos, de una profunda carga metafórica. Merece la pena, primero, reproducir las palabras de Cervantes:

Me parece que el traducir de una lengua en otra, como no sea de las reinas de las lenguas, griega y latina, es como quien mira los tapices flamencos por el revés, que, aunque se veen las figuras, son llenas de hilos que las escurecen, y no se veen con la lisura y tez de la haz; y el traducir de lenguas fáciles, ni arguye ingenio ni elocución, como no le arguye el que traslada ni el que copia un papel de otro papel. Y no por esto quiero inferir que no sea loable este ejercicio del traducir; porque en otras cosas peores se podría ocupar el hombre, y que menos provecho le trujesen (Cervantes, Don Quijote II 62)[1].

El término “envés”, que actúa como vocablo central del título del libro y se representa claramente en la carátula, diseñada por Manuel Estrada, donde aparece un telar por la parte de detrás con una letra te (suponemos que de “traducción”) deshilachada, tiene su origen en la palabra latina inversum, del verbo vertere “dar la vuelta”. “Envés” designaba, tal y como se dice en el Diccionario de Autoridades (1732), “lo que está à la vuelta ò parte opuesta de alguna cosa, y es contrario à la cara y haz de ella: como el envés de un paño, seda, texido… Por analogía significa las espaldas”. Casi un siglo después, en la quinta edición del DRAE de 1817 aparece definida lisa y llanamente “lo mismo que revés”, que es “la espalda o parte opuesta de una cosa”. Se trata de una palabra poco frecuente y que, con el paso del tiempo, se ha reducido su uso para referir la parte de atrás de una tela o tapiz, de ahí que en la actual edición del DRAE (2024) se diga, parafraseando el Diccionario de Autoridades, “parte opuesta al haz de una tela o de otras cosas”. Pero en el título original del libro, The Backside of the Tapestry. Notes on the Art of Translation, se usa backside, que etimológicamente es “la parte de atrás”, y que sería el equivalente a envés, aunque no exactamente lo mismo, pues se pierde la belleza semántica que imprime la “textura”. Y eso, por cierto, es la traducción, una inexactitud que aspira a una perfección imposible.

Curiosamente, aunque los romanos empleaban una gran variedad de verbos para referirse al acto de traducir (interpretari, exprimere, reddere, mutare, transferre, transponere, aemulare, imitari…, términos que aportaban diferentes y variados matices[2]), el que más fructificó fue acaso vertere (y su compuesto convertere), que, como hemos visto, es de donde proviene la palabra “envés” u otras como “versión”. Este último vocablo, versión, sería el que más se acomodaría a las traducciones que, por ejemplo, se hacían del griego al latín y que hoy podríamos tildar de libres, más interesadas en reproducir el sentido antes que la forma, al más estilo de san Jerónimo. Tal es el caso de la Odusia de Livio Andronico respecto de la Odisea homérica, de las comedias de Terencio respecto de Menandro, o del poema LXVI de Catulo sobre “La cabellera de Berenice”, respecto del poema del helenista Calímaco.

Y como de traducción va el asunto, nos tomamos la licencia de hacer una breve reflexión etimológica. La palabra “traducir” proviene del verbo latino traducere “conducir o llevar al otro lado” y en Roma, como nos recuerda García Yebra, gran estudioso de la historia de la traducción, este verbo no se empleó hasta el siglo XV, siendo Leonardo Bruni el primero que le dio el sentido de “traducir” en una carta fechada el 5 de septiembre de 1400[3]. En su uso clásico traducere sería sinónimo de trasferre “transferir”, que habría dado a su vez palabras en castellano como “transferencia” o “traslación” y en inglés translation. Sin embargo, hay un matiz muy sutil que las diferencia. El verbo ducere es llevar o conducir, pero siendo el sujeto quien va delante y, en consecuencia, quien toma las decisiones sobre qué dirección tomar, cuándo y por qué. Proviene del campo semántico de la trashumancia, como tantas otras palabras —los romanos fueron en sus orígenes campesinos y ganaderos—, y por eso se empleaba para indicar que se dirigía el rebaño (y posteriormente el ejército) desde delante y no desde atrás, para lo cual se empleaba agere. La elección de Leonardo Bruni por el uso del término traducere y traductio, no sabemos si intencionada o no[4], sí fue sin duda acertada, pues gracias a ella se entiende que el traductor es quien toma las decisiones guiado por su instinto, sus conocimientos y su pericia. Las palabras —y ahí radica parte de la belleza del lenguaje— van pasando de un contexto a otro por motivación lingüística, que es el mecanismo por el cual “denominamos cosas nuevas a partir de nombres ya existentes”[5].

Para hablar de alguna cuestión con propiedad cabe —es de esperar— conocimiento de la materia. Manguel es argentino y habla y escribe, además de en español, en inglés, alemán y francés (y, al parecer, en algunas lenguas más) como si de lenguas maternas se trataran, lo cual, sin duda “favorece una visión del mundo más generosa que la habitual” (p. 12), y lo erige como experto en la traducción. De hecho, el libro que reseñamos ha sido publicado primero en inglés y, después, traducido por él mismo, en español. Esta pasión por las lenguas promueve el contacto y reflexión de temas emparejados entre sí, de ahí que Manguel haya también escrito sobre obras literarias, escritores, bibliotecas, lectores y ahora traductores, como si este último libro actuara de colofón a su trayectoria como ensayista. Valgan de muestra los siguientes títulos: La ciudad de las palabras: mentiras políticas, verdades literarias (RBA, Barcelona 2010), Mientras embalo mi biblioteca (Alianza, Madrid 2017), Una historia de la lectura (Alianza, Madrid 2020 [trad. José Luis López Muñoz], 1ª ed. 1998). En el último libro mencionado, incluye Manguel, un capítulo titulado “El traductor como lector”, en donde ya adelantaba algunas de las ideas que aborda en el libro que reseñamos:

Mientras leemos un texto en nuestro propio idioma, el texto mismo se convierte en una barrera. Podemos penetrar en él hasta donde las palabras lo permiten, abarcando todas sus posibles definiciones; podemos aportar otros textos que tengan relación con él y lo reflejen, como en un salón de espejos; podemos construir otro texto crítico que amplíe e ilumine el que estamos leyendo; pero no podemos escapar al hecho de que su lenguaje es el límite de nuestro universo. La traducción propone algo semejante a un universo paralelo, otro espacio y tiempo en los que el texto revela otros significados, posiblemente extraordinarios. Para esos significados, sin embargo, no hay palabras, dado que existen en la intuitiva tierra de nadie entre el idioma del original y el del traductor (Manguel, Una historia de la lectura, p. 514)

En todos sus ensayos se destila erudición en un tono amable, asequible, íntimo, tamizado por sus propias impresiones y por la impronta que sus innumerables lecturas han dejado en él. Sirva de ejemplo de su porosa prosa las siguientes palabras:

Somos ambiguos testigos del cambio. Lamentamos que las cosas pasen, que envejezcan y se conviertan en polvo, que un texto leído en la infancia desaparezca en la niebla de nuestra ajada memoria, y, al mismo tiempo, disfrutamos la novedad de lo inesperado, la mezcla de la nieve con los nuevos brotes en las hojas, la reciente traducción de un clásico querido y mal recordado (p. 59).

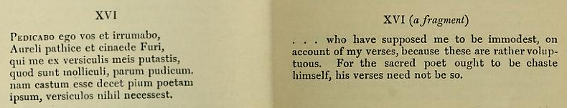

El envés del tapiz —¡qué duda cabe!— nos han sugerido algunas reflexiones. Sobre la perfección (o más bien, imperfección) de las traducciones comenta Manguel: “el arte de la traducción les recuerda a los lectores que no hay una lectura perfecta” (p. 15). Contundente y certera afirmación que a lo largo de la historia se ha querido desmontar, por ejemplo, cuando de libros sagrados se trataba, pues la leyenda sobre la traducción de la Biblia al griego, llamada “Septuaginta o de los Setenta”, busca precisamente indicar que el libro sagrado de los cristianos solo tiene una interpretación posible[6]. Asimismo, cuando se habla de las traducciones que se hacen “con ojos enmendadores” (p. 29) (y que hoy podríamos decir “políticamente correctas”), nos viene a la mente aquellas edulcoradas versiones de los versos más obscenos de Catulo. En el famoso Pedicabo ego vos et irrumabo (carmen XVI) Miguel Dolç opta por traducir “Yo os daré pruebas de mis completas facultades viriles” (Madrid, CSIC, 1997) y Joan Petit, en la misma línea, “Os daré a probar y os impondré mi virilidad” (Barcelona, Los libros de la frontera, 1981). Pero si estas falseadas traducciones nos llaman la atención, por alejarse del sentido y la lengua del poema, no menos lo hace la edición de Catulo de la prestigiosa colección inglesa bilingüe Loeb Classical Library, en la que directamente ponen solo un fragmento del poema en latín y el verso en cuestión ni siquiera se molestan en traducirlo[7].

Las anécdotas, esparcidas por el libro y protagonizadas por personajes de distintas épocas y diferentes culturas, atrapan al lector con el fino hilo de la curiosidad. Sirvan tan solo dos ejemplos de muestra. Cuando Hernán Cortes llegó a México se sirvió de una nativa, llamada Malinche, como intérprete, con la cual tuvo una relación íntima, después se la regaló a uno de sus oficiales y, finalmente, ya en España, vivieron juntos y tuvieron un hijo. De ella dice Manguel: “los historiadores han pintado a Malinche de muchas formas: como una valiente heroína, una infame traidora, una conversa fiel, una astuta espía, una amante concubina y una servidora ejemplar de la corona española. En su condición de puente entre las lenguas de dos mundos, el Viejo y el Nuevo, ni enteramente nativa ni enteramente europea, la Malinche es un emblema del traductor” (p.40). En otro lugar se comenta que, en el s. XIX, vivió un misionero holandés entre los nativos de una isla de Nueva Guinea, cuya lengua aprendió con interés para así poder transmitirles la palabra de Dios. Con ese objetivo tradujo, tras mucho tiempo y muchas dificultades, la Epístola de los efesios de San Pablo a la lengua autóctona y, cuando por fin la terminó, todos los nativos fallecieron por la viruela. “El misionero había terminado su traducción en una lengua que, además de él, ya nadie más hablaba” (p. 51).

Se preguntaba José Ortega y Gasset, “¿no es traducir, sin remedio, un afán utópico?”[8]. Puede ser. Pero traducir es también un arte minucioso (de orfebrería, diríamos), que requiere de un buen obrar y de un aún mejor pensar. Este libro ayuda al traductor a reflexionar sobre su propia labor y a quien no es traductor a poner en valor este oficio.

NOTAS:

[1] V. García Yebra (1994), Traducción: historia y teoría, Madrid, Gredos, pp. 187-215; S. Maspoch Bueno, “El traductor en el Quijote”, Actas del II Congreso Internacional de la Asociación de Cervantistas, Nápoles 1995, pp. 329-335.

[2] J. Tárrega Garrido, “De cómo y por qué traduce Cicerón”, Non uerbum e uerbo. Hermenéutica y Traducción en el Mundo Antiguo, Valencia, 2003, pp. 142-148.

[3] V. García Yebra, “La traducción del griego en la educación romana”, Iter, 1 (1989), pp. 171-172.

[4] Hay quien dice, con bastante solidez, que en realidad se empleó traductio en el sentido de préstamo y no como traducción (cf. Aulo Gelio, Noches áticas I 18,1; G. Folena (1994), Volgarizzare et tradurre, Turín, Einaudi, p. 64.

[5] X. Mata Oroval (2015), Bestiari llatí polisemàntic: un estudi motivacional, Tesis doctoral, Valencia, p. 15.

[6] Carta de Aristeas a Filócrates, al parecer, del s. III a.C. Traducción y comentario de esta carta a cargo de J. Pórtulas en: https://traduccionliteraria.org/1611/esc/biblia/aristeas.htm (consultado el 15-11-2025). A este respecto nos parece muy interesante la obra Apologeticus. En defensa de su traducción, de Giannozzo Manetti (s. XV), en la traducción de J. M. Ruiz Vila (Madrid, Escolar y Mayo, 2014), donde se habla largo y tendido sobre la Traducción de los Setenta.

[7] F. Warre Cornish (ed.), Catullus, Tibullus and Pervigilium Veneris, Cambridge, Harvard University Press, 1921. Agradezco este interesante dato a mi colega José Manuel Ruiz Vila.

[8] Cita de su breve ensayo Miseria y esplendor de la traducción, tomada de V. García Yebra (2006), Experiencias de un traductor, Madrid, Gredos, 2006, p. 81.

CITA BIBLIOGRÁFICA: E. Bérchez Castaño, «La reencarnación de los textos, Recensión, vol. 15 (enero-junio 2026) [Enlace: https://revistarecension.com/2026/01/24/la-reencarnacion-de-los-textos/ %5D